Porträts vom Menschen

Die Zeichnung, so sagt man, sei die

schnellste Verbindung zwischen Hirn

und Hand. Das trifft sicherlich für die

Ideenskizze zu, nicht jedoch für die

makellosen Zeichnungen von Astrid

Brandt. Sie sind klar komponiert,

stimmig in jedem Detail und genau

ausgearbeitet. Sorgsam inszenieren sie

Licht und Schatten. Für ihre Anfertigung

braucht es Zeit. Dabei geht der

Bleistift der Künstlerin mit der registrierenden

Präzision einer Fotokamera

zu Werke. Dennoch haben ihre

Bilder eine Handschriftlichkeit, die

jeden Gedanken an irgendeinen fotorealistischen

Ehrgeiz hinsichtlich der

Darstellung abweist. Bei allem Verismus

machen sie keinen Hehl daraus,

dass es ihnen um eine subjektive Auffassung

der Wirklichkeit geht. Sie

strömt aus jedem Strich der Bilder.

Aus ihrer Textur, ihrem Duktus, ihrer

Tonalität. Obwohl sie alle nur möglichen

Graustufen erfassen, die zwischen

den Polen Schwarz und Weiß

liegen, sind diese unbunten Zeichnungen

die farbigsten, die man sich

denken kann. Vielleicht so, wie man

das Grau in den Theatertücken von

Samuel Beckett als farbiges Leuchten

gerühmt hat.

Dass es der Künstlerin nicht um ein

objektives Registrieren geht, sondern

um eine subjektive Inszenierung machen

auch die Titel der Werke deutlich.

Obwohl ihre Bilder sich ausschließlich

der Dingwelt zuwenden,

finden sich immer wieder metaphorische

und ausdeutende Titel, nicht selten

auch solche die Personen nennen.

„Ginger & Fred“ (2006) ist so einer,

bei dem jeder Betrachter natürlich an

das weltberühmte Tanzpaar Fred

Astaire und Ginger Rogers denkt.

Vielleicht aber auch an den schönen

und bewegenden Film „Ginger e Fred“

des italienischen Regisseurs Federico

Fellini aus dem Jahr 1986, in dem er

seine, in vielen seiner Werke erprobten

Darsteller Giulietta Masina und

Marcello Mastroianni noch einmal als

altes Tanzpaar vor die Kamera holte.

Ihre Gegensätzlichkeit wie ihre Gleichgestimmtheit,

die sie in diesem Film

nicht nur im künstlerischen Tanz, sondern

auch im Kunstwerk eines gelingenden

Lebens zu verbinden wissen,

sind herzzerreißend.

Astrid Brandt macht all das in ihrem

Diptychon deutlich, dessen zwei Bilder

ebenso ähnlich wie unterschiedlich

sind. Sie zeigt auf ihnen zwei

unterschiedliche Entrées von Einfamilienhäusern.

Das eine ist großzügig,

glamourös und elegant, das andere

eher bieder, muskulös und solide. Sie

stehen für Ginger und Fred und repräsentieren

sie wie auch die unterschiedlichen

Textilien in den jeweiligen

Garderoben. Die Künstlerin

bedient sich bei ihren Zeichnungen

einer rhetorischen Figur, die wir als

Metonymie kennen. Dabei werden die

Häuser und Kleider zu Porträts ihrer

abwesenden Bewohner.

Eine ganz ähnliche Aufgabe übernehmen

die im Format vergrößerten

Dinge in ihrer Werkserie der „Büropartikel“

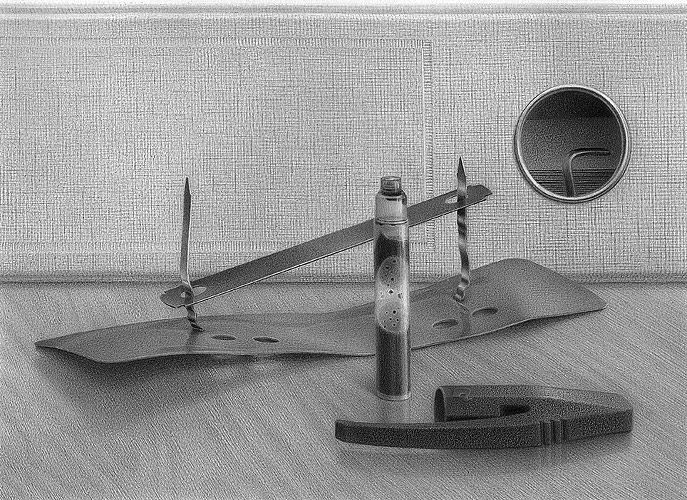

(2011). Dort zeigt Astrid

Brandt in einer Zeichnung, die wie

immer akribisch ausgeführt ist, vor

dem Rücken eines liegenden Aktenordners

eine eingetrocknete Tintenpatrone,

eine einsame Kugelschrei -

berkappe und einen verdrehten Hefter.

Eine Art Stillleben. Ganz wörtlich

so, denn die Dinge in diesem Bild sind

still gestellt und ohne Leben. Es trägt

den bezeichnenden Titel „Limbo“

(2011), was in christlichem Verständnis

wie auch in der Vorstellung Dantes

in seiner „Göttlichen Komödie“

eine Art Vorhölle für die unerlösten

Seelen ist. Bei Dante ist es der angemessene

Ort für alle, die in ihrem

Leben ohne Glauben waren und sich

nur von reinem Zweckdenken leiten

ließen. „Limbo“ gibt den Ton vor für

alle „Büropartikel“.

Ganz ähnlich in Stimmung und Anmutung

sind in „Display“ (2011) die

dem Blick des Betrachters zugewandten

Rücken zweier aufrecht stehender

Aktenordner, davor ein an- gebrochenes

Streichholzheftchen und

ein offenes Pappkästchen mit Deckel.

Oder das Ensemble von Aktenordner

und Tesafilmrolle, weißem Einkaufswagenchip

und Karteikartenkasten in

„Compilation“ (2011). Sie alle stehen

in ihrer puristischen und völlig makellosen,

ebenso unbenutzten wie zugleich

abgelebten Faktur für eine

bürokratische Welt.

Auch hier vertreten die Dinge ihre abwesenden

Benutzer und sind deren

Statthalter. Schaut man auf sie, fällt

einem wahlweise Herman Melvilles

Kanzleidiener „Bartleby“ ein, mit seinem

berühmten Verweigerungssatz

„I would prefer not to.“ oder Franz

Kafkas „Prozess“ mit seinen unheimlichen

und undurchschaubaren Urteilen

oder der französische Philosoph

Jean Paul Sartre, für den die Mitmenschen

schon im Normalzustand

die Hölle waren („L’enfer, c’est les

autres“), um wie viel mehr erst im

Räderwerk einer bürokratisch organisierten

Verwaltung.

Michael Stoeber

__________________________________________________________________________

Astrid Brandt

geboren 1963 in Bremen,

lebt und arbeitet in Wilhelmshaven und Braunschweig